- 2009.01.01

- ホームページが公開されました。

個展の案内

━ ? ━

2026年7月8日(水)~7月13日(月)

最終日は午後5時終了

日本橋三越本館

7月8日(水)~13日(月)

日本橋三越本店6階

〒103-8001東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話 03-3241-3311(大代表)

https://chanoyumaptokyo.jp/advertiser/testkanaisensei/

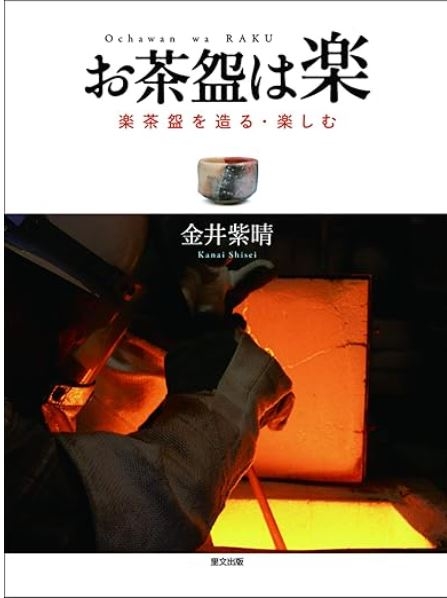

私の茶盌造り

私が楽茶盌を造るようになったきっかけは 母が茶道を教えていたことに依ります。母が教えてている稽古場に抹茶を一服飲みに行ったのが抹茶茶盌との出会いです。

その内に次第に抹茶茶盌に興味を覚え出しました。中でも「楽」という焼き物に惹かれ始めましたが 茶道にはその当時は全く興味がありませんでした。

「楽ってなんだろう」と思い都内の博物館や美術画廊に足を運び始め、次第に光悦という江戸時代に趣味で楽茶碗を造った人物の作品に強く惹かれました。特に光悦の「乙御前」という作品は私の大好きな一盌でした。

しかしある時もっともっとすごい茶盌に出会いました。それは東京国立博物館で楽茶盌の特別展が開催された時のことです。

その時 長次郎の「大黒」と「無一物」が並んで展示されておりました。大黒は長次郎の代表作で利休七種の中でも特に有名な茶盌です。

ところが横に「無一物」が並ぶとなんと大黒が霞んで見えます。その時同時に光悦の有名茶碗も幾つも展示されていたのですが 光悦も何かふわふわした茶盌見えます。それ程に無一物という茶盌はトンデモナイ茶盌だったのです。

その時 心の中に不遜にもこのような茶盌が私の手の中より生まれ出す事が出来るならどんなに素晴らしい事だろうと思った事が 茶盌造りという泥沼への招待状だとはその時は全く気が付きませんでした。

丁度家の近くに陶芸教室がありましたので 早速その門を叩いてみました。その教室の先生は小倉一人さんとおっしゃるのですが私が楽をやりたいと申し上げると 「私は楽を全く知りません。ただ窯を貸してあげるからあなた自分でやりなさい」と仰って下さいました。楽の事に関して私が色々煩い質問をしたので呆れてこんなのは相手に出来ないと思いそのようにおっしゃったのだと思います。

今思うと 是が泥沼への確実な招待でした。ただ先生がこのように仰って下さらなければ あるいは適当に楽を教えて下さって程々の茶盌が出来てしまえば今の茶盌を焼いている私は存在しな

かったと思います。

先生の言葉に喜び勇んで私の茶盌造りが始まりました。当時出版されている楽茶盌の製法の本を殆ど買い込み 窯を借り乍ら色々焼いてみました。取りあえず赤楽は一応焼く事が出来ましたが黒楽の茶盌はどうしても焼けません。茶盌の外側の釉薬が融けても内側が溶けない 口造りのあたりが融けても底の方が溶けない、底が融けるのを待っていると口造りの部分の釉薬が流れ過ぎてしまう等と 難題ばかりです。本の情報とは「嘘八百」だとこの時しみじみ思った事でした。

黒が初めて焼けた日

そんな悪戦苦闘をしていた折、毎年京都光悦寺で開催される光悦会というお茶会の券が 急に用事が出来て行けなくなったので代わりに行きませんかというお話がありまた。私は勿論喜んで光悦会に行かせてもらいました。11月半ば過ぎの京都の紅葉は美しく見事です。特に光悦寺の風情は独特です。お寺にしては珍しく門を潜ると 下り坂で段々下にさがって本堂まで行くというたいへん変った造りをしております。(光悦寺の写真) そして光悦垣にからむ色づき始めた紅葉はなんともすがすがしい美しさです。色づき始めた紅葉がグラデーションを作り、今でもその光景は私の心の中に美しい映像として残っております。

この時のお茶会で私は確か「本法寺」という光悦の黒のお茶盌を手に取った事を覚えております。(ただ今調べると光悦に本法寺という茶盌がないので長次郎の本法寺だったかも知れません。あるいは光悦作の別の銘の御茶盌だったかもしれません。)

素晴らしいお道具の数々の余韻に浸りながら帰途に就こうと思ったのですが せっかく京都まで来たのだから土を探して帰ろうと思いました。

丁度 楽家先代14代の覚入さんが有楽町の朝日ホールでの講演で 京都の「大亀谷」で孫の為に土を採ったとのお話をされました。講演の最後に舞台前面に楽歴代の茶盌を並べて下さいました。今では考えらえないことですが一碗づつ手に取ってみる貴重な機会を得ました。

私が茶盌を見ている時 ふっと横を見ると加藤唐九郎さんがショルダーバックを掛けたままで一生懸命に楽の歴代を手に取って一盌々々ご覧になっていたのには驚きました。

そこで私もお茶会の帰り大亀谷へ行ってみる事にしました。再建された伏見桃山城の天守閣を目印に 背広に革靴のまま大亀谷へ入るとしばらく歩き廻りました。すると「東桃山団地造成工事」という看板があり 大掛かりな団地造成をしている現場にぶつかりました、もう夕方で工事の人もおりません。少し土を採ってみると なんとなく先程の光悦黒「本法寺」の土味に似ているようにも思えました。それで少しばかり東京へ持ちかえる事にしました。

東京に持ち帰った土を干して砕いて篩に通し茶盌を造っていよいよ黒茶碗の焼成です。内心これで黒が焼けなかったらもう茶盌造りは止めようと思っていました。と言うのは 楽を焼き始めて赤楽は何とかすぐに焼けたのですが 黒はどうしてもうまく焼けませんでした。

そこでどんな失敗をしてもよいから徹底して納得できるまで焼こうと思いました。陶芸教室の小倉先生は 私が何度も惨めな失敗を繰り返しているのを見ているので 私が窯に火を付けると 見ていられないと仰ってその場から居なくなってしまいました。

さあいよいよこれから最後になるかもしれない黒茶盌の焼成です。茶盌を窯に入れ釉薬が融ける頃を見計らって窯から挟みだすと なんと今まであんなに苦労していた黒茶碗が見事に焼けたではないですか。茶盌の内側も外側も又口辺も底の部分も均一に釉薬が融けております。完成です。この時の感激は今でも忘れる事は有りません。

黒が焼けたのは やはり京都で採ってきた土のお蔭も多かったと思いますが 最大のものは窯に対する自分の気合だと今思います。釉薬が流れるのではないか 割れるのではないか 土まで融けてしまうのではないか等 焼成中はさまざまな思いがが頭の中をよぎりますが そんなことは忘れてエイヤ―!という気合だったように思われます。そうは言っても今でも黒は難しい焼き物である事は確かです。

一方 赤は焼成は黒ほど難しくないのですが 手癖が丸見えになる難しい茶盌です。

楽茶盌とは (「楽」という名称の由来)

ここに参考となる一通の資料が 長次郎「無一物」という茶盌に付属物として残っております。

“宗慶の男長祐,通称長次郎、千利休の意匠に由り、天正中京都聚楽第の土を採りて茶器を製す、秀吉 楽の一字を刻したる金印を賞賜して、其の作る所の茶碗に捺せしむ,因りて単に称して楽焼といふ、この印は二代長次郎(寛永年中の人)に至りて失えり、故に三代道入(世にノンカウと称する慶安頃の人)より以下代々各其印を異にす、蓋し楽焼は皆柔にして色白く、其赤色のものは黄土を合和し、焼きて変色せしむ、黒色のものは加茂川石を細末にして秞となし、焼きて之を現はす、皆手捏にして、一つも

施床を用いず、(大正名器鑑より)”

とあるように 聚楽第の「楽」の一字を採って楽焼きと称するよう

になったようです。ただし利休の頃は まだ「楽焼き」とは称せず 「今焼き」と言っていたようです。

(濃茶を練るために生まれた茶盌)

楽茶盌はその発生の原点から濃茶を練るために生まれ出た茶盌です。濃茶とは抹茶一人分3g程を一碗に3人前とか5人前程入れてお湯を注ぎ 茶筅で練り上げて作るお茶です。丁度グリーンのポタージュのような感じとなります。

それを3人なり5人で飲みまわします。濃茶は茶の木の古木を使うとのことで苦みの中に甘みを感じるお茶です。大人の風味とでもいうようなものを感じます。この濃茶はお茶を習った方でないと飲む経験はあまりないと思われます。

一方 薄茶の方はと申しますと 一人分1.5g程で今度は泡が立つように茶筅を振ります。多くの方が飲まれた事が有ると思す。一人一盌づつ点てられるお茶です。

この様に濃茶を練る茶盌はお茶を練り上げ易い形が茶盌の内側に求められます。長次郎やノンカウの茶盌の内側を見ればお茶を練る上で大変機能的である事が分かります。

光悦の茶盌で「加賀」などは外側が腰の所で直角に曲がってい

るのでさぞ錬りにくい茶盌ではないかと思われますが内側は少し丸みを帯びて造られております。光悦は自分でお茶を練っていたので茶盌の内側をこの様に作ったのだと思われます。ただ「七里」のように 外側と全く同じように内側も職人芸のように見事なほど角張って造られた茶盌もありますが…

(濃茶茶盌と薄茶茶盌)

俗に濃茶茶盌と薄茶茶盌という呼ばれ方があります。まず濃茶茶盌とはどのようなものなのでしょうか。まず絵が無いということ 有っても抽象的な絵である事です。又 釉薬の自然な変化は濃茶茶盌となり得ます。また少し肉厚で重みのあるものが好まれます。馬盥や筒茶盌のようなものは濃茶に向きません。塩笥等も一般的には向きませんが口の大きさによっては濃茶茶盌と成り得るものもあります。

よく 一楽二萩三唐津 とか 一井戸二萩三唐津というようなことが言われますがこれらの茶盌が濃茶茶盌の代表ということになります。濃茶に叶う茶盌であるのにどういう訳か志野や瀬戸黒は入っておりません。

薄茶茶盌は逆に色絵のような華やかな物 薄手の軽快な茶盌が好まれます。

つまるところ 濃茶茶盌は「抽象」「重厚」であり 薄茶茶

盌は「具象」「軽快」であると理解しておけば良いと思います。